ここでは当館学芸員のコラムを随時掲載していきます。

2026年2月8日

学芸員 松川 綾子

「對山楼」の宿帖 ~近代奈良の歴史資料

特別展「奈良のモダン~美術をめぐる人々」は、奈良を訪れた文化人、特に美術関係者たちの足跡を紹介することで奈良と近代、そして美術との関係を振り返ろうというものですが、本展の見所の一つが、奈良の旅館「對山楼」の宿帖です。この宿帖は、一部の研究者たちの間では歴史資料として知られていますが、これまでまとまって公開されたことはなく、まだまだ体系的な研究には至っていないのが現状です。今回の「学芸員の部屋」では、この宿帖について紹介いたします。

まず「對山楼」ですが、東大寺境内の西方にあたる奈良市今小路町にかつてあった高級旅館です(図1)。江戸時代末期に角谷定七によって開業され、屋号を「角定」と称しました。『奈良繁盛記』(明治32年 西田誠三著)には、菊水楼、三景楼と並ぶ奈良三大旅館の一つに挙げられ、政治家の伊藤博文や俳人の正岡子規(図2)をはじめ時代を彩る偉人たちが滞在し、奈良県知事を務めた税所篤や吉野の山林王・土倉庄三郎など地元の要人たちもここで会合しています。東京の料亭「中村楼」や京都の旅館「柊屋」のように、「對山楼」もまた奈良の近代史を形作る歴史の舞台だったのです。同宿の名付け親も、幕末・明治期の政治家で剣客家の山岡鉄舟とされ、鉄舟自筆の扁額《屋出雲博》など宿泊者ゆかりの品々も伝わっています。この辺りは、京都から奈良へと至る街道筋に位置したことから明治から大正期にかけては賑わいを見せましたが、明治23年(1890)に鉄道が開通して奈良駅が開業して以降、人の流れは三条通へと移り、次第に衰退していきました。同宿も、大正8年(1919)に一旦店を閉じ、戦後再開しましたが、昭和38年(1963)に廃業しています。

左-(図1)「對山楼外観」

右-(図2)《對山楼宿帖(五)》

(個人蔵)より正岡子規の宿泊記録

本展の第一章では、この宿の芳名録である宿帖を手がかりとして、つまり對山楼に宿泊した人々の動向を探ることで、奈良と近代美術との関係を概観しています。現在、関係者の下に残されている20冊の宿帖には、宿泊者の氏名、住所に加え、宿泊した日付や職業、年齢、同伴者などが記載されており、一冊目の「明治十八年四月二十九日」から二十冊目の「昭和十七年九月三日」までの日付が記されています。宿泊記録の中でも特に注目されるのが、岡倉天心(注)やフェノロサといった美術関係者たちが頻繁に滞在していることです。背景には、明治期の奈良の文化財を取り巻く状況が大きく関係しています。明治元年の神仏判然令が発端となって巻き起こった廃仏毀釈の風潮により、奈良の古寺やその宝物類が廃滅の危機にさらされたことは周知の通りですが、その後、この状況を危惧した政府はこれらの保護政策に乗り出し、全国的な宝物調査を行ってその整理にあたりました。明治30年(1897)には今日の文化財保護法の原形となる古社寺保存法が制定され、その過程で、宝物類の保存展示・研究施設となる博物館や美術教育機関である美術学校も設置され、明治40年(1907)には総仕上げともいうべき文部省美術展覧会が開催されました。宿帖にはこうした一連の文化行政に携わった関係者たちが名を連ねており、信仰の対象だった奈良の宝物類が近代的な芸術観の下で改めて評価され、美術制度の確立と深く関わりながら、文化財として価値付けられていく様相が見て取れます。

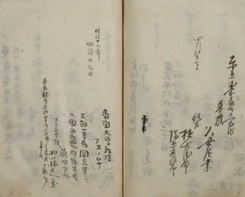

明治期の美術行政を牽引した岡倉天心の動向は、そのことを例証しています。明治17年(1884)お雇い外国人のアーネスト・フェノロサとともに法隆寺の秘仏《救世観音》を拝観した際のエピソードに象徴されるように、奈良の文化財を高く評価した天心も、對山楼を定宿とした文化人の一人です。最初の宿泊記録は、《宿帖(一)》にある「明治十八年四月廿九日 帝国大学 フェノロサ 文部一等属 岡倉覚三 文部図画取調掛 狩野芳崖 藤田文蔵」(図3)で、文部省の官僚としてフェノロサや芳崖とともに調査のため来県しています。「岡倉覚三」は天心の本名ですが、「明治十八年四月廿九日」の記載は別の人物によって追記された誤記と思われ、実際には明治19年(1886)4月25日から6月11日にかけて大阪・奈良で行われた古美術調査時のものと推測されます。《宿帖(一)》には、他にも「明治廿一年五月廿六日 文部省専門学務局長 濱尾新 三十七年 東京美術學校幹事 岡倉覚三 三十六年 図書属 稲生真履 四十三年 報知新聞 森田文蔵」(図4)や「廿一年六月十一日 従三位九鬼隆一 従五位濱尾新 文学士岡倉覚三 三宅米吉 森田文蔵 米人ドクトルビゲロー 米人プロフェッソルヘノローサ、米人ドクトルナップ、岡倉秋水」(図5)の記録があり、天心とともに文化行政にあたり、帝国博物館初代総長に就任した政治家の九鬼隆一や、東京美術学校の設立に尽力し、開校時同校校長代理を務めた教育行政家の濱尾新らと、東京美術学校幹事として来県しています。フェノロサやビゲローらとともに、新聞記者の森田文蔵が同行しているのも興味深い点です。明治21年(1888)6月5日、フェノロサが奈良市三条通にある浄教寺の本堂で奈良県知事をはじめ市民500人を前にして「奈良ノ諸君ニ告グ」と題した講演を行い、奈良の 宗教や美術、文化の重要性とその保護を訴えたことは大きく報道されました。

上 ー(図3)

下・左ー(図4)

下・右ー(図5)

《對山楼 宿帖(一)》(個人蔵)より

明治29年(1896)から古社寺保存法が制定される明治30年(1897)にかけても2回の宿泊記録があり、国宝や特別保護建造物の指定に関わる調査のためたびたび奈良を訪れていたことが確認されます(「廿九年 九月十二日 東京美術学校長 岡倉覚三 東京美術学校教員 宝物監査掛 関保之助 二十九年」、「四月十六日 東京美術学校長 岡倉覚三 三十五年 随行員 剣持為四郎 三十三年 寺崎廣業 三十二年」(《宿帖(六)》)。

天心は、明治30年(1897)に東京美術学校を退き、新たに日本美術院を立ち上げて日本美術の創造を目指しますが、その後も文化財行政に深く関わり、明治34年(1901)には、奈良で仏像修理に携わった日本美術院の新納忠之介らと宿泊した記録(「七月廿七日 内務省宝物取調員 岡倉覚三 小杉椙邨 高村光雲 新納忠之介 片野四良 中川忠順」(《宿帖(九)》(図6))や、日本美術院和歌山展を訪問した帰路、奈良に立ち寄った際の記録(「十月十一日 日本美術院 冨岡永洗 下村観山 岡倉覚三」(《宿帖(九)》(図7))も残されています。

左- (図6)

右-(図7)

《對山楼 宿帖(九)》(個人蔵)より

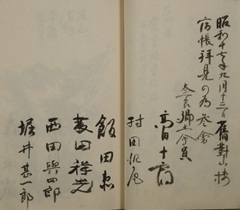

公務にあたった岡倉天心の足跡については、残された膨大な資料や行政文書と長年にわたる研究の蓄積により自明のとおりで、宿帖は単なる裏付け資料にすぎませんが、資料に乏しい偉人たちの直筆署名や私的に訪れた際の宿泊記録などは希少で、奈良を訪れた文化人たちの知られざる動向や奈良への関心をうかがい知ることのできる貴重な資料となっています。二十冊目の《宿帖(二十)》にある「昭和十七年九月三日 對山楼宿帖拝見の為参会 奈良郷土史會員」(図8)の記載は、奈良郷土史会のメンバーである高田十郎や森川辰蔵、仲川明、藤田祥光、堀井甚一郞といった研究者たちが、この宿帖の調査のために同宿を訪れた際の記録で、戦前既にこの宿帖が歴史資料として研究対象となっていたことがわかります。高田十郎は著書『奈良百題』(昭和18年 青山出版)の中で、この調査時の様子を伝えています。なお、この宿帖は、主に宿泊者本人もしくは同伴者などによって書き記されたものですが、これらとは別に、宿泊者たちが注文した飲食物などの記録や後日宿側でまとめられた控え帖など計28冊(天理大学附属天理図書館蔵)の宿泊記録も残されており、今後これらの包括的な研究が進められ、奈良近代史の新たな一面が明らかにされることと期待されます。

(図8)

《對山楼 宿帖(二十)》(個人蔵)より

(注)岡倉天心(おかくら・てんしん 1863~1913)美術行政家、美術指導者。横浜(神奈川県)に生まれる。別称覚三。東京大学でフェノロサに学び、明治13年(1880)文部省へ出仕。17年(1884)日本画の復興を目指す鑑画会に参加し、19年(1886)文部省美術取調委員として欧米を視察、翌年東京美術学校幹事、23年(1890)校長に就任。この間、内国勧業博覧会審査官、臨時全国宝物取調掛、帝国博物館理事兼美術部長となり、また美術専門誌『国華』を創刊するなど、明治期の美術行政・教育を牽引した。31年(1898)校長排斥運動で東京美術学校を辞職。同年横山大観らと日本美術院を創設。ボストン美術館東洋部長も兼務し、『茶の本』を出版するなど日本文化の紹介にも努めた。

[バックナンバー]

第79回(2025年10月25日): 美術をみること、生きること ―“行為”の作品から考えたこと (村上かれん)

第78回(2025年9月26日):「吉野林業の世界」展について(高橋史弥:奈良県立民俗博物館)

第77回(2025年8月21日):「わたしたちのびじゅつかん~きて・みて・はなして→たいけんする美術展~」ができるまで(山本雅美)

第76回(2025年6月7日):「生誕100年 中村正義 -その熱と渦-」開催にあたって(深谷聡)

第75回(2025年5月14日):展覧会づくり裏話 ーきっかけを与えてくれた2冊の本 (村上かれん)

第74回(2025年3月9日):奈良に現代美術ってあるの?〜シンポジウム「奈良で生きて、表現する―奈良ゆかりの現代作家展をめぐって」を開催しました(山本雅美)

第73回(2025年2月24日):「大和の美」展について ~展覧会企画の舞台裏(松川綾子)

第72回(2024年11月28日):聖武天皇即位1300年記念奈良県文化施設連携企画「東大寺を創ったひとびと~四聖御影を中心に~」を開催して(三浦敬任)

第71回(2024年11月 6日):小さなお客さまが美術館にいらっしゃいました 〜「0歳からの家族鑑賞ツアー」〜(山本雅美)

第70回(2024年10月24日):エドワード・ゴーリーを巡る”終わらない”旅ー残酷なだけでない豊かな作品世界ー(村上かれん)

第69回(2024年6月16日):小川晴暘と飛鳥園 100年の旅(2)(三浦敬任)

第68回(2024年5月30日):小川晴暘と飛鳥園 100年の旅(1)(深谷 聡)

第67回(2024年5月10日):はじめまして(山本雅美)

第66回(2024年3月19日):日本近代写真史のもう一つの側面(安田篤生)

第65回(2023年12月17日): 「シュルレアリスムと日本」展のことなど(安田篤生)

第64回(2023年10月11日): 学芸課長と学芸員、募集中です(安田篤生)

第63回(2023年9月10日): 建築家黒川紀章の遺したもの(安田篤生)

第62回(2023年8月24日): 菱形か、市松か?―当館蔵《金銀彩羊歯模様大飾皿》から(飯島礼子)

第61回(2023年8月12日): 富本憲吉の飾箱(飯島礼子)

第41回~第60回(2022年4月7日~2023年8月10日)

第21回~第40回(2021年7月20日~2022年3月13日)

第1回~第20回(2021年4月23日~7月15日)